安卓手机适配苹果生态成趋势?国产厂商为何热衷"强兼"苹果

长期以来,iPhone手机是使用Apple Watch的必要条件。然而近期vivo X Fold5通过技术手段实现了安卓手机与苹果手表的适配,这一突破性进展标志着国产手机厂商在"兼容苹果生态"的道路上越走越远。这一现象背后,隐藏着怎样的市场逻辑?

国产手机厂商对苹果的"借鉴"由来已久,从刘海屏到灵动岛,设计元素的模仿从未间断。但去年开始,这种借鉴从暗处走向明面,各大厂商纷纷主动适配苹果设备,试图挤入苹果生态圈。

小米在这方面表现尤为积极。其热销车型SU7在设计阶段就考虑苹果用户需求,支持无线CarPlay并配备专用iPad支架。即将推出的小米NAS也宣称深度调研了苹果用户需求。更有甚者,小米15 Ultra在宣传中特别强调了对苹果生态的兼容性。

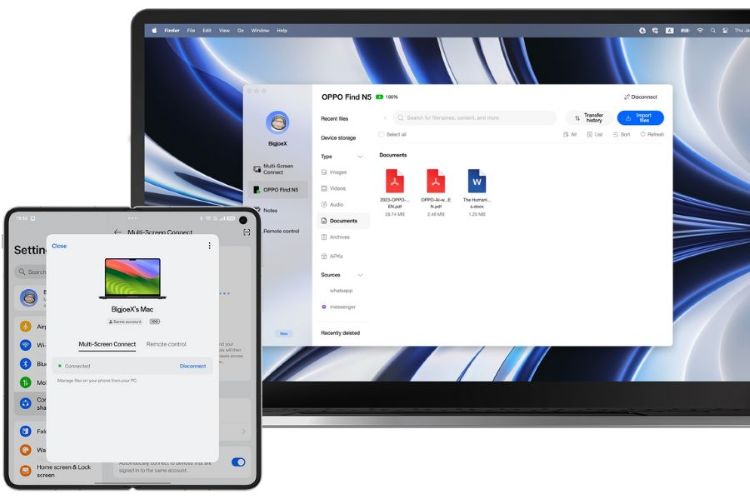

OPPO和vivo在兼容苹果生态方面更为激进。OPPO推出"O+互联",vivo开发"vivo办公套件",二者都致力于将Mac电脑纳入自己的生态体系。这些方案不仅支持远程控制Mac,还能实现剪贴板同步、文件共享等功能,几乎复制了iPhone与Mac之间的全部互联体验。

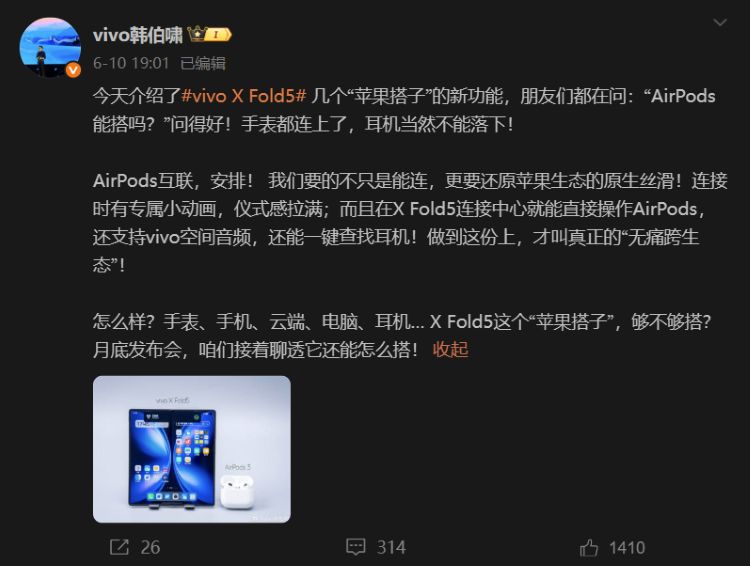

vivo的技术突破更令人瞩目。通过将手机伪装成智能手表,vivo实现了与iPhone的短信、通知、 *** 同步。此外,vivo还专门为AirPods耳机设计了专属图标,支持空间音频功能,在软件适配方面做到了极致。

硬件适配同样不遗余力。OPPO针对iPhone的MagSafe磁吸充电特性,推出了一系列磁吸配件。这些配件与iPhone完美适配,反而对自家手机支持有限,这种"本末倒置"的产品策略引人深思。

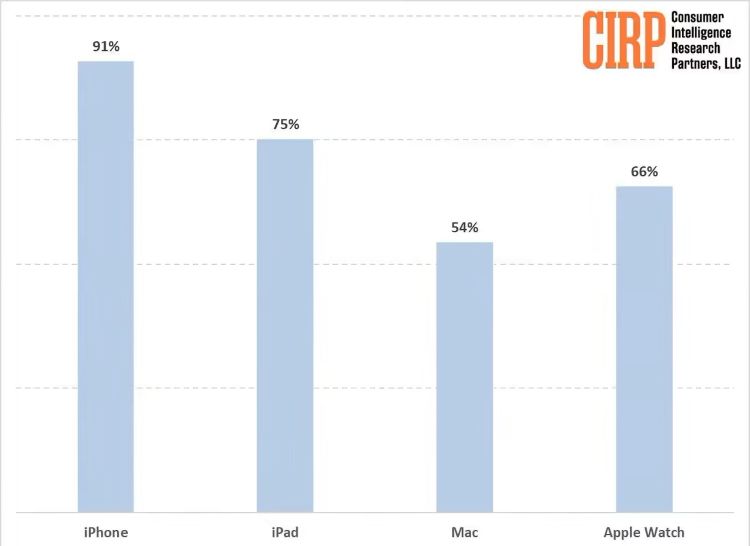

市场数据显示,苹果用户忠诚度极高。2024年之一季度,新购苹果产品的用户中,91%已拥有iPhone,75%拥有iPad,66%拥有Apple Watch。更关键的是,苹果高收入用户占比达9%,远高于三星的5%。这解释了为何国产厂商如此热衷于"讨好"苹果用户。

在智能手机市场趋于饱和的背景下,争夺高端用户成为生存关键。国产厂商选择通过兼容苹果生态来降低用户换机门槛,但这种策略存在明显隐患:过度依赖苹果标准可能导致品牌个性丧失,最终沦为"苹果替代品"。

对比华为和三星的发展路径,坚持自主生态建设才是长远之计。华为鸿蒙系统虽然起步较晚,但通过星闪等技术构建了自己的互联标准;三星One UI始终保持独特设计风格,不盲目跟风苹果。这些案例证明,真正的"高端"需要独立的技术路线和品牌个性。

国产手机厂商需要思考:所谓"高端化"究竟是为了产品升级,还是仅仅为了接近苹果?当厂商在宣传中强调"也能用Apple Watch"时,实际上已经默认了苹果定义高端的地位。真正的创新应该来自对用户需求的深度理解,而非对竞争对手的简单模仿。

在智能手机同质化严重的今天,差异化竞争比以往任何时候都更重要。国产厂商若想在高端市场真正立足,必须建立自己的技术标准和设计语言,而不是永远活在苹果的阴影下。毕竟,高端市场的竞争,最终比拼的是创新能力而非模仿能力。